L’histoire, l’origine |

|---|

|

1. Les premiers Radigois et les zones géographiques d’expansion de notre nom

|

|---|

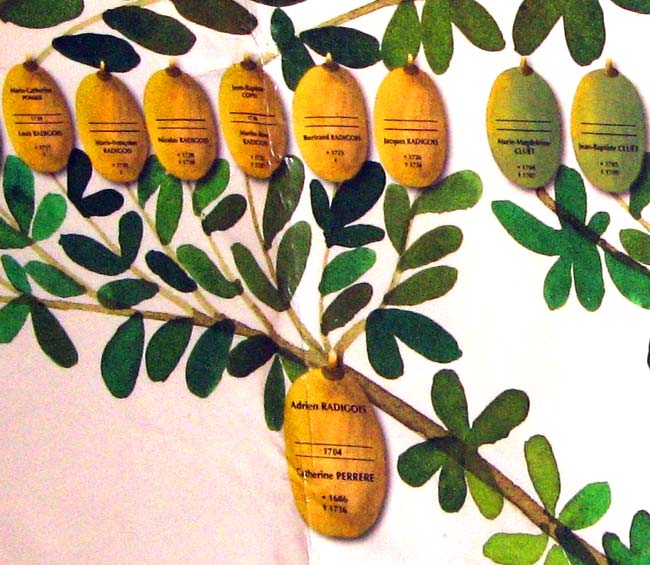

2e secteur Le second secteur nous conduit aux Antilles. Le Breton Adrien Radigois épouse en 1704, au François, Martinique, une jeune Caraïbe Kalinagos (ou Kali'nas) de 17 ans : Catherine Pérrère.

Cependant, les recherches sont compliquées : les archives de Martinique et de Sainte-Lucie conservées aux Archives Nationales d’Outremer (Aix) ne commencent qu’à partir de 1763, parfois 1800 ou moins selon les communes et elles comportent de nombreuses lacunes. Pour approfondir, il faut se rendre en Martinique près des archives départementales ou celles du François ou de La Trinité. En l’état actuel de nos recherches, nous ne savons pas de quel « grand ancêtre Radigois » est issu Adrien et son frère René, qui se maria, lui aussi, avec une Caraïbe. Ils sont arrivés de France. Leur mère se nomme Élisabeth Garaudeur. Or, en Métropole, ce nom n’existe pas sous cette forme, mais sous celle de Garaud. Il nous faudrait son acte de mariage en Martinique. Pourrions-nous le retrouver ? Adrien et Catherine eurent treize enfants. Ils vécurent essentiellement au François, au lieu-dit la Pointe-la-Rose, et ce durant plusieurs générations. En effet, en Martinique, Le François - Le Robert était un secteur à fort peuplement Caraïbes, comme sur Montravail près de Sainte-Luce. À la fin du siècle, Louis Radigois, chef de sept familles d’Indiens, s’installe à Tobago, alors île française. Comme d’autres propriétaires, il est chassé de sa terre par un commandant despotique. L’Assemblée nationale et la ville de Paris se saisiront de cette histoire et il lui sera rendu hommage pour son attitude (cf. 1789 Louis Radigois et l’affaire de Tobago). L’histoire de Louis montre que les Radigois ont une grande habileté en mer et qu’ils naviguent très près du Venezuela et du Brésil. Dès lors, nous pouvons supposer que les navigations entre Sainte-Lucie et Le François s’effectuaient en yole. Jusqu’à la Révolution, les Radigois (écriture de l’époque) sont désignés comme « Caraïbes » puis « issu des anciens naturels » et enfin Brésiliens avec la mention « issus des anciens naturels ». Mais, que se passe-t-il à partir de 1787 ? Selon les données collectées, à quelques exceptions près comme Jeanne Rose (1789-1845) que nous retrouverons plus tard, les Radigois semblent s’effacer : plus de baptêmes ou mariages au François ou ailleurs en Martinique et, fait surprenant, peu de décès. Est-ce dû au nombre important de filles qui ne transmettent pas le nom ? Ont-ils émigré avec ou comme Louis et ses sept familles, sur une autre île ? Dès lors, il y a-t-il encore des descendants de Radigois ailleurs aux Antilles ou au Venezuela ? Des investigations en Martinique et dans le reste des Antilles non françaises sont indispensables. Quoi qu’il en soit, Jeanne Rose, fille de Jean-Baptiste (1743-1789) né à Sainte-Lucie, eut deux enfants : César Radigois (1813 ?-1845 ?) et Luce Rose, née au François en 1815. Elle quitta la Pointe-la-Rose pour Le Robert puis La Trinité où elle décéda en 1881. C’est lors du passage de Luce Rose au Robert que l’écriture du nom se transforma, passant de Radigois à Radigoy lors de la naissance de sa fille Victoire en 1835. Victoire (1835 – 1900), surnommée « Sainte » est l’arrière-grand-mère de Frédéric, Paul, Romain, Auguste et de bien d’autres. Il se peut qu’elle soit l’arrière grand-mère de tous les cousins martiniquais contemporains. Nous chercherons à vérifier ce point près des Radigoy Martiniquais contemporains. |

|---|

3e secteur Le troisième secteur s’ouvre à Ruffiac (Morbihan). Simon Radigois et Anne Rigon s’épousent en 1724. Anne est issue d'une famille de chirurgien du roi de Ploërmel. Simon, lui, semble avoir débarqué ici un beau jour et on ignore d’où il vient et qui sont ses parents. Il s’en suit une curieuse histoire.

|

|---|

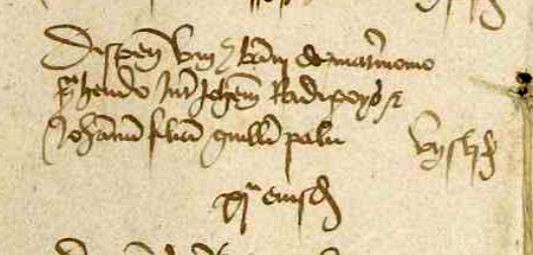

4e secteur Le quatrième secteur se situe en Normandie, au nord-est d’Alençon (Orne), dans un rayon de 10 km entre Essay, Ferrière-La-Verrerie, Sainte-Scolasse, Le Plantis. Nous ignorons totalement d’où ils viennent et s’ils sont véritablement de notre souche. Nous trouvons une trace en 1497, où le diocèse dispense Jean Radigois et Jeanne Palu de la publication d’un ban de mariage. Nous avons quelques autres indices à partir de 1620, puis le père de Marin et de Michel Radigois à partir de 1660, ouvrira une lignée qui s’éteindra, à notre connaissance, autour de 1850. |

Dispense de Bans pour Jean Radigois et Jeanne Palu, 1497 (Sées - Registres du Secrétariat et de la Comptabilité de l'évêché de Sées 1496 - 1498, v 22) |

||||

|---|---|---|---|---|---|

Mais que s’était-il passé avant 1554 ? |

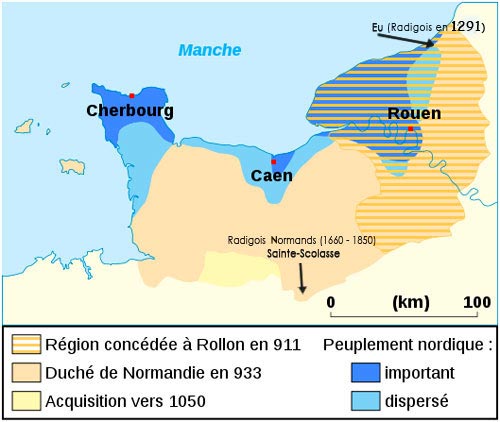

|||||

Notre nom de famille apparaît en 1291 où un Radiguois (sic) est juré (conseiller) de la ville d’Eu (Seine-Maritime), ville frontière du nord du duché de Normandie, fondée en 996 par le petit fils de Rollon. On s’en souvient, ce chef Viking reçut la Normandie des mains du Roi de France, Charles-le-Simple pour faire cesser les invasions normandes. En 1297, Radigois (le même ou un autre ?) est l’un des quatre wardes des pessionniers (garde des poissonniers en langue picarde) du « concel du Tresport », le Tréport étant le port d’Eu. Selon l’abbé Legris, le transcripteur du document, un garde de corporation veille à la qualité du travail des professionnels, au respect des statuts de la profession et des ordonnances des échevins. Bref, un négociateur et homme de droit du terrain. |

L’implantation des Radigois en Normandie au XIIe et au XVIIe siècle, sur une carte publiée dans Wikipédia, l'encyclopédie libre. |

||||

|

|||||

|

En 1358, nous croisons Radigois de Derry, capitaine de la guerre de Cent Ans, racontée dans la chronique de Froissart. Au XVe siècle, des Radigois sont cités dans le Chartrier du Bois de la Musse. C’est le cas en 1436 sous le duc Jean V et en 1481 sous François II, père d’Anne de Bretagne et petit-fils du duc Jean IV sous lequel guerroyait Radigois de Derry. Le territoire de cette châtellenie puis baronnie appartenait aux ducs. Guillaume Chauvin, chancelier de François II, eut l’autorisation d’y édifier le château du Bois de la Musse. |

||||

|

Or, dans un parchemin du Bois de la Musse datant de 1481, un acte est rédigé : « sous la signature et l'inscription du vénérable grand homme et secrétaire (du souverain Bertrand Jules) Radigois ». Il semblerait donc que ces Radigois exercent des missions de confiance de secrétaires-greffiers près de l’entourage proche du Chancelier, voire du Chancelier lui-même. Et puis il y eut à Saint-Herblain Guillaume, Jehan, Nicolas : nos grands ancêtres. Évidemment, c’est un peu court pour une filiation. Cependant, cela confirme la présence de notre nom sur ce territoire et les professions de ceux d’entre eux qui sont passés à la postérité.

|

|||||

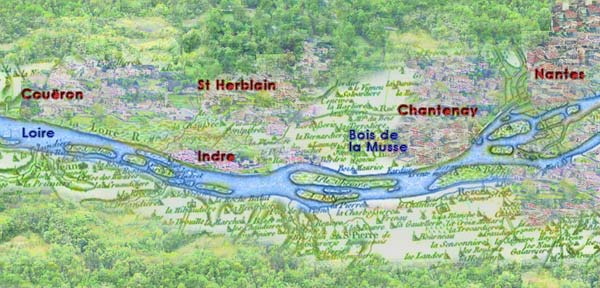

Dernière observation, lorsque les registres nous permettent de tracer nos arbres, nos diverses branches semblent venir d’une petite douzaine de Radigois de Saint-Herblain, très liés entre eux dans les années 1550 - 1590. Sont-ils frères, oncles, cousins à la mode de Bretagne ? S’ils étaient si proches, devrions-nous considérer que le premier Radigois est apparu dans les années 1490 ? Or, ce n’est pas le cas, puisque le nom apparaît bien plus tôt. Il nous faut alors regarder la démographie de l’époque et notamment les conséquences des dernières épidémies de peste. En effet, en observant des villes bretonnes où il fut possible d’établir des statistiques, la peste de 1473 emporta en quelques semaines 37 % de la population de Carnac (Morbihan) et, 15 km plus loin, à Locoal-Mendon 68% des habitants. À Carnac, deux ans plus tard, les jeunes ne sont plus que de 11%. Versus, à Plouigneau (Finistère) neuf ans plus tard après cette épidémie, ils constituent 58 % de la population. Ainsi, en consultant les bases généalogiques les plus importantes (Généanet, Family Search, Généalogie.com, Heredis Online, etc.) et en y ajoutant les Radigois cités dans des parchemins, des livres et des journaux numérisés par la Bibliothèque Nationale de France (Gallica), 95 % d’entre eux proviennent des bords de Loire en aval de Nantes, entre Chantenay, Saint-Herblain, Indre. De plus, notre base de données de 11.000 ancêtres et cousins montre que l’ensemble des contemporains trouvés par la presse ou les annuaires s’enracine sur cet endroit. |

|---|

Résumé de chapitre |

Les grandes bases de données généalogiques, l’étude systématique des ouvrages numérisés et notre généalogie comprenant autour de 15.000 ancêtres et cousins aboutissent aux mêmes résultats : l’origine géographique des Radigois se concentre sur les bords de Loire en aval de Nantes, autour de Chantenay, Saint-Herblain, Indre et Couëron à 95 %. Pour les 5 % restants dont 2,76% de Radigois de Normandie, en l’état actuel de nos connaissances, nous n’en savons rien. Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’y sont pas originaires. |

|---|