|

|---|

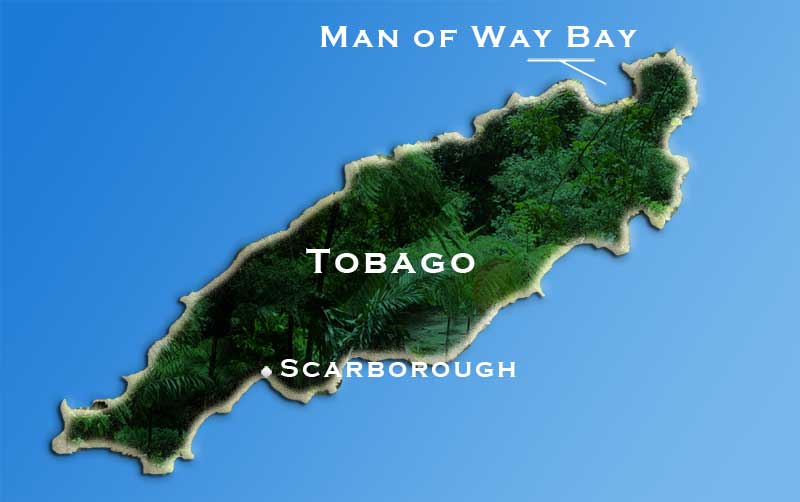

Ce récit nous est parvenu à travers deux documents principaux. Le premier est le mémoire de Charles Bosque, avocat à Tabago, à l’Assemblée nationale, le 21 décembre 1790. Le second est le Rapport à l’Assemblée nationale par la majorité des sections de Paris, sur l’affaire de Tabago (1791). Nous avons croisé ces données avec une quinzaine d’autres documents, dont les principaux sont cités en fin d’article. Tabago, aujourd’hui Tobago, est une île du Vent, au sud des Antilles, située à une trentaine de km de Trinidad et cent cinquante km du Venezuela. Tabago est française depuis 1731. Son rattachement administratif et judiciaire passe par la Martinique, à 400 km plus au Nord, avec laquelle il y a beaucoup d’échanges. Louis Radigois (écriture de l'époque) est une des victimes spoliées en 1789 par le Commandant Jobal, mais l’Assemblée nationale et les autres institutions se pencheront surtout sur le rôle du Commandant dans sa lutte contre la Révolution française, les semaines qui suivirent cette spoliation. |

|---|

|

Charles Bosque, avocat, décrit Louis Radigois comme « le chef sans passion […] de sept familles d’Indiens connues sous le nom de Caraïbes rouges » (Mémoire, p 28 et 29). Rien n’indique la filiation de Louis. Cependant, l’histoire de notre nom semble cibler un fils d’Adrien et de Catherine Pérrère, lequel aurait 73 ans lors de ces évènements. Ceci expliquerait aussi le nombre de sept familles désignant ses enfants. Ils avaient obtenu une concession inculte le 24 août 1784 à Man-of-Way-Bay (Man-o-War-Bay), au nord de Tabago, comprenant « de telles portions de terre qu’ils pourroient cultiver, pour en jouir paisiblement sous la protection spéciale du gouvernement à Tabago » (Mémoire, p 28). |

|---|

|

|

|---|

Ainsi, une commerçante se plaint à Jobal qu’un prix de vente d’une toile, pourtant accepté, est trop bas. Le Commandant refuse d’entendre l’acheteur, le jette en prison. Il enferme aussi son avocat, Charles Bosque, pour la première fois, et le « solliciteur général » (procureur) de Tabago. Le 12 juin 1789, le solliciteur général veut entendre comme témoin, le sieur Fouquet, pour une histoire de succession spoliée. Le présumé spoliateur, Couturier, intrigue près de Monsieur de Jobal. Le 15 juin Jobal le condamne pour calomnie sans entendre le témoin Fouquet. Jobal interdit de nouveau à Bosque de le défendre et ordonne au tribunal de prendre la plainte de Fouquet, car l’avocat, dit-il, ne respectait pas sa décision de Commandant qui avait définitivement tranché l’affaire. Quelques semaines plus tard, Carminus de Vita achète un terrain à un ami du commandant. Jobal demande alors à Vidal, arpenteur déjà condamné pour faux, de détourner 44 acres (de 13 à 26 hectares selon la valeur de l’acre) d’un terrain voisin appartenant au sieur Lyon et de les donner à Carminus de Vita. Lyon prie Bosque de le défendre. Jobal convoque alors l’avocat et, le 15 septembre 1789, il lui interdit d’exercer sa charge pendant six mois au titre de rébellion contre lui. |

|---|

|

C’’est alors que Louis Radigois est dépossédé à son tour. Le même Carminus prétendit qu’ils occupaient un terrain acheté par lui à la famille de Jobal, « un bien que [les Indiens] possédaient antérieurement à la famille du Commandant par droit de possession, de cultures et de concession » (Mémoire, p 28). Charles Bosque décrit Louis et les familles indiennes comme de paisibles possesseurs de cette concession : « c’étoit rendre à ces indigènes une partie de leurs biens » (Mémoire, p 28). De plus, ils avaient défriché ces terres, les avaient mises en valeur. Le 10 octobre 1789, ils sont chassés : hommes, femmes, enfants. On ne leur laissa pas le temps de prendre les vivres qu’ils avaient plantés de leurs mains et ni emporter leurs cases. « Ces infortunés, sans asile, mourant de faim » implorent le secours de Charles Bosque (Rapport, p 8). Mais celui-ci, nous l’avons vu, n’a plus le droit d’exercer depuis le mois précédent. Il envoie alors Louis vers l’un de ses confrères, qui n’ose pas s’opposer au commandant de Jobal. |

|---|

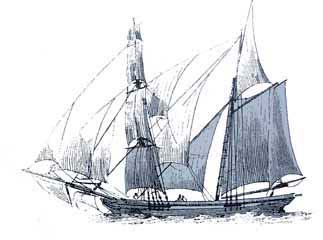

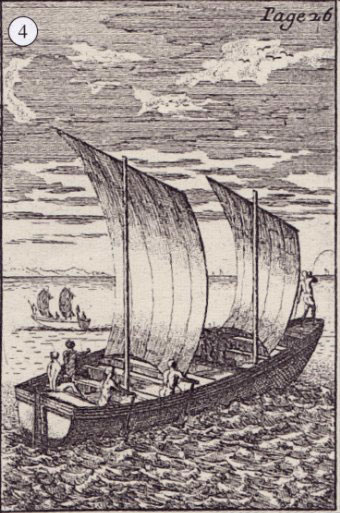

Bosque se fend cependant d’un courrier au Commandant pour dénoncer « cet abus révoltant ». Jobal ne répond même pas (Rapport, p 9). Les victimes ne peuvent que faire constater par un Juge de Paix le dépôt de leur protestation. Pour survivre, ils doivent quitter Tabago. Les commissaires rapportent à l’Assemblée nationale que « Le ciel les réserve pour donner un grand exemple d’hospitalité et de reconnoissance » (Rapport, p 9). Nous le constaterons plus tard. Les jours suivants, les nouvelles de la Révolution arrivent aux Antilles. Bosque est chargé par les citoyens de Tabago de constituer l’Assemblée patriotique. Il en devient le secrétaire. Jobal craint de perdre son pouvoir despotique, explique Bosque. Selon Guérin (p. 100) et surtout Pelouze (p 164), Jobal luttait contre la Révolution. Il fait fabriquer, par des soldats de Guadeloupe dont il est colonel, des pièces, disant qu’un complot menace Bosque, le président et le Vice-président de l’Assemblée patriotique. Ceux-ci, craignant pour leurs vies, demandent l’autorisation de s’embarquer pour la Martinique. Jobal les y autorise par courrier du 2 novembre. Ils embarquent le 3, mais le vaisseau, sous pavillon national, avait à peine levé l’ancre qu’une goélette anglaise, montée par les soldats guadeloupéens de Jobal, le prenne à l’abordage, sabres à la main. Les fuyards sont ramenés à Tabago. Bosque est chargé de fer et jeté dans un cachot. Le 16 novembre, lui et ses collègues sont jugés pour sédition et révolte en convoquant l’Assemblée patriotique et pour avoir invité des soldats à signer le serment à la Nation. Ses collègues sont condamnés à une amende de 1 000 livres et l’avocat à six mois de prison et au carcan. Sa maison, sa propriété, ses meubles, ses effets sont pillés et vendus à vil prix. Deux mois plus tard, on le sort de la prison, mais on lui ordonne de partir sur-le-champ. Il a beau dire qu’il n’a plus rien, qu’il va périr de misère dans une île déserte, il est monté à bord d’un vaisseau le 30 décembre 1789. Charles Bosque est débarqué à la pointe extrême du nord de Trinidad, alors espagnole, près de Cumaná, au lieu-dit la pointe de la Galère (Pointe Galera). |

|

|---|

|

|

|

|---|---|---|

|

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

Bibliothèque Nationale de France - Gallica

Jobal réagit et signe à son tour un rapport en 1791. Ce document n’apporte rien sur les faits et rassemble plutôt des principes généraux, justifiant le droit du sieur Jobal sur ces décisions. La section de la Bibliothèque demande au Maire une prompte réponse. Le Maire acquiesce. Nouveau renversement, le 17 février 1791, un décret ordonne une enquête à Tabago après un violent discours contre Jobal prononcé par le Baron d’Alquier, député et Dillon, l’ancien gouverneur, député de Martinique. La procédure est une nouvelle fois annulée. Le 8 mars, après avoir entendu le comité des Colonies, l’Assemblée nationale décrète que les jugements prononcés contre Bosque, le procureur de Tabago et d’autres, n’avaient aucune tache et qu’ils doivent être regardés comme non avenus. Jobal reçoit l’ordre de se présenter en Martinique pour rendre compte de ses actes devant les commissaires, lesquels étaient autorisés à le relever de son commandement pour le bien de la colonie de Tabago (Pelouze, p 169 – 170). Jobal n’a donc pas été suivi dans son rapport. Mais l’histoire se complique encore. En mars 1793, les Anglais prennent Tobago et, malgré le traité de 1814, rendant Tobago et Sainte-Lucie à la France, ces îles antillaises resteront définitivement en possession anglaise : les tribunaux français n’ont plus autorité sur ces territoires. |

Bibliothèque Nationale de France - Gallica |

|---|

Qu’advint-il de nos personnages ? Jobal fut radié de ces fonctions. Il fuit à Grenade, puis il rejoignit la Martinique où il prit la tête de la révolte royaliste, qui échoua. En 1794, il émigra, cette fois à Trinidad où, en décembre il reçut un bâton de maréchal et repris des charges militaires sous la Restauration. Bosque eut un jugement favorable et il semble très vraisemblable qu’il put récupérer ses biens. Quant à Louis et ses sept familles, nous ne savons s’ils récupèrent leurs biens, s’ils reçurent des indemnités et, tout simplement, ce qu’ils sont devenus. Peut-être devrions-nous aller enquêter sur place ? |

|---|

Références principales |

|---|

Bosque C. (1791) Mémoire adressé à l'Assemblée nationale, contenant les persécutions éprouvées par les Français à Tabago, et notamment par le sieur Bosque, pour avoir donné des preuves de civisme, et dont l'impression a été ordonnée par la section de la Bibliothèque. Paris : L. Potier de Lille. Date de mise en ligne BnF : 11/01/2010 |

©Jean-Yves Radigois – Les cousins d’Édouard – 2013