|

L’histoire, l’origine

et la signification

de notre nom de famille

et celui de quelques cousins |

|

2. Les professions de nos ancêtres et l’écriture de notre nom au fil du temps

|

La grande majorité de nos ancêtres étaient des gens ordinaires. À partir de 1700, ils pratiquent les métiers traditionnels du territoire sur lequel ils habitent. Nous le savons par les actes paroissiaux puis d’état-civil. Ainsi, dans les parties nord de Saint-Herblain ou de Couëron, à Chantenay, à Héric, à Nozay, à Vertou ou Orvault, ils sont surtout laboureurs.

Sur les bords de la Loire à Indre, Chantenay, Saint-Herblain, Saint-Sébastien, ils sont pilotes, bargers, pécheurs, charpentier de navire. Certains s’embarquent ou sont réquisitionnés dans la marine, au « service du Roy », pour finir parfois prisonniers en Angleterre. Nous avons aussi quelques maîtres-monnayeurs, ouvriers privilégiés qui battaient la monnaie du roi. À Nantes, nous rencontrons des marchands, des convoyeurs et quelques capitaines de navire.

À partir de 1800, ils vont s’ouvrir aux nouvelles professions. Mais, qu’en est-il avant 1700 ?

Entre 1554 et 1700 environ, les métiers sont peu ou pas indiqués, sauf lorsqu’ils sont rares ou socialement valorisés. Nous rencontrons alors des activités de notaire, de greffier ou de procureur fiscal. Les baptêmes et les mariages révèlent des alliances entre des familles de ces professions. Ils sont de petits notables locaux en quelque sorte.

Cependant, par notaire, il faut entendre un paysan exerçant une fonction notariale en sus de son activité. Le notariat se structurera qu’après 1800. Des Radigois seront notaires jusqu’à la fin du XIXe siècle.

|

Le procureur fiscal est une fonction sociale plus importante : il rend la justice seigneuriale du Marquisat du Bois de la Musse qui avait haute, moyenne et basse justice ou du prieuré d’Indre). En particulier il autorise les mariages de mineurs. Ces ancêtres-là savent évidemment écrire et signer (cf. : La drôle signature de Maistre Louys Radigois).

|

Autour de Saint-Herblain - Indre - Couëron, mais pas seulement, vingt-cinq Radigois portent le titre d'Honorable Homme. Il s’agit de membres du Général ou de la Fabrique. Sous l’ancien régime, la paroisse n’était pas uniquement une entité religieuse, mais une représentation administrative, politique et financière. Le Général était composé du recteur et d’une assemblée délibérante, dirigé par la Fabrique. La Fabrique comprenait trois personnes appelées fabricien ou de marguilliers. Ils administraient les biens de la paroisse (terres, écoles, rentes), construisaient et entretenaient les locaux (église, chapelles ou fontaine), répartissaient la Capitation, impôt affecté aux paroissiens et tenaient les registres de la paroisse. Après la Révolution plus de dix Radigois seront maires ou conseillers municipaux. D’autres participèrent à la rédaction des cahiers de doléances.

Avant 1554 nous retrouvons quatre traces de Radigois déjà indiqués et tous ont leur profession ou charge de précisé : greffier ou représentant de corporation. Radigois de Derry, fut le seul militaire connu avant la Révolution, à l’exception des bargers et pilotes dont il fut question tout à l’heure.

|

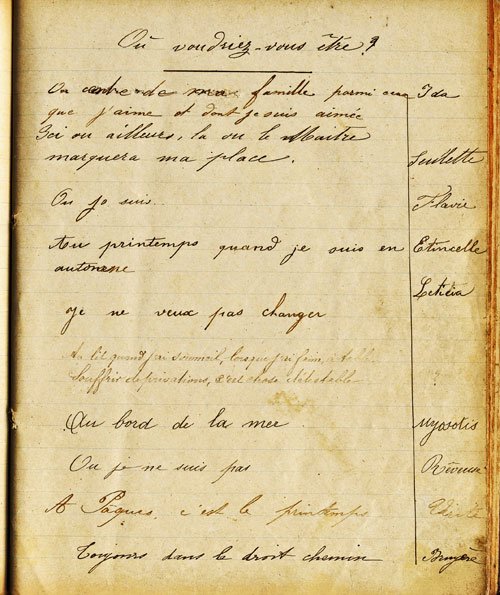

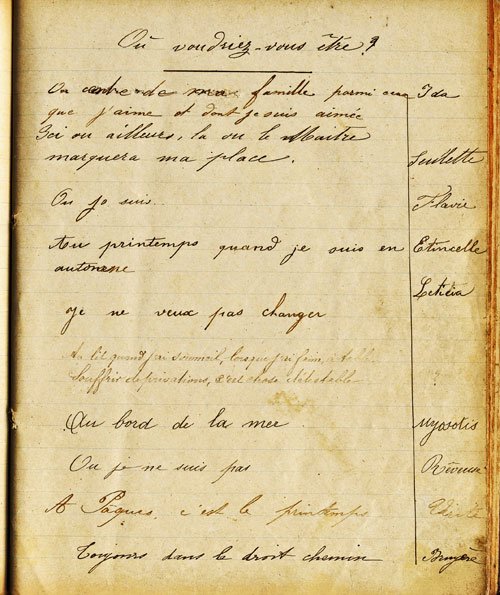

Cette caractéristique de l’écrit illustre-t-elle la curieuse coutume familiale des « cahiers de questions » ?

Cette pratique apparaît à la fin du XIXe siècle dans la branche « orange » issue de Guillaume et Janne Garreau (Saint-Herblain).

Elle se poursuit encore au XXIe siècle. Tous les 15 ou 20 ans, chaque membre de la famille prend un pseudonyme (dont la liste est conservée) et partage son opinion

sur la vie, les amis, sur l’homme ou la femme, les jeunes

et les vieux, l’époque, sa relation à l’argent

et le niveau de revenu utile, sur l’amour et l’amitié, sur le plus beau jour de sa vie ou encore sur la politique, etc.

À ce jour, nous n’avons pas trouvé d’autres familles

pratiquant cette coutume.

|

|

Cette page est extraite de l'un de nos cahiers datant de 1897.

Cette page est extraite de l'un de nos cahiers datant de 1897. |

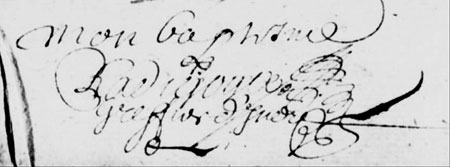

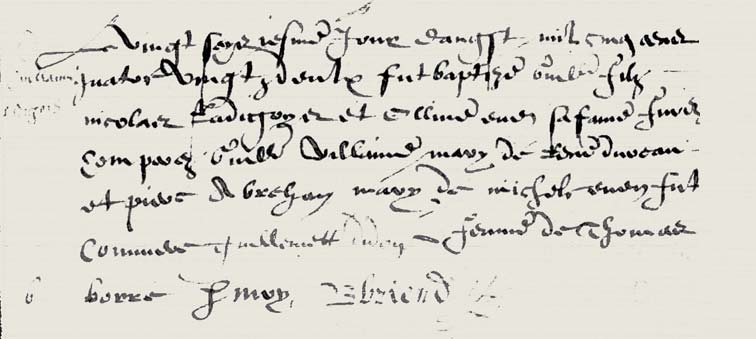

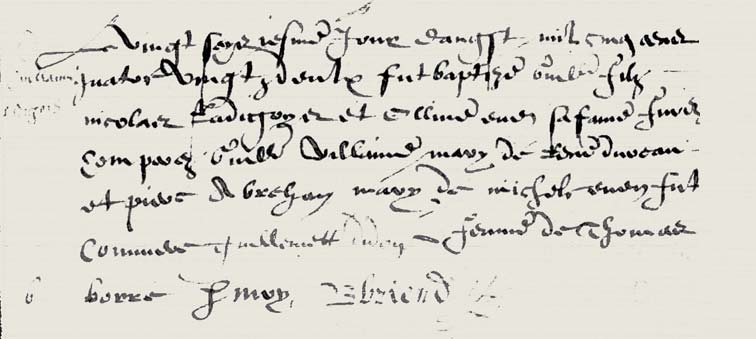

Notre nom apparaît donc en 1281 et 1296 dans le « Livre rouge d’Eu ». Or, comme le transcripteur nous le rappelle, cela se passe au moment de l’apparition des noms de famille. À Eu, le nom s’écrit RADIGOIS ou RADIGUOIS. En 1358 puis entre 1400 et 1500, l’écriture RADIGOIS sera la norme. Entre 1554 et 1700, celle-ci deviendra largement dominante à Saint-Herblain (44) et pour la branche normande jusqu’à son extinction au milieu de XIXe siècle. Elle deviendra définitivement la graphie officielle en Métropole à partir de 1792.

Passer la souris sur l'image pour lire la transcription

Archives départementales de Loire Atlantique.

Saint Herblain - Saint Hermeland - Registre de baptême, 1581- 1604, v 9

Cependant, entre 1500 et 1700, nous trouvons la forme RADIGOY en Bretagne, alors qu’il n’en est rien aux Antilles qui conserve RADIGOIS avec, à Sainte-Lucie, une fois RADIGUA et à Tobago RADIGUOIS. Ce n’est qu’après 1820 que les cousins antillais prendront, définitivement l’écriture RADIGOY.

Entre 1600 et 1700, en Bretagne toujours, apparaît quelquefois RADIGUOIS comme à Eu, et parfois RADIGOA ou RADIGOUA.

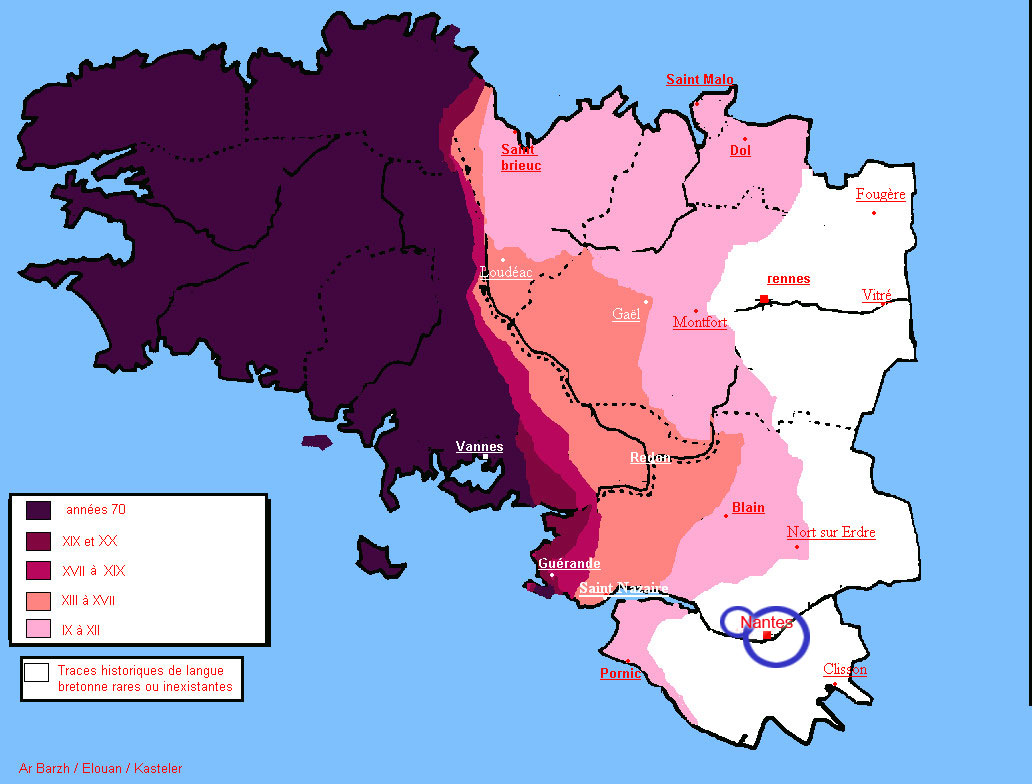

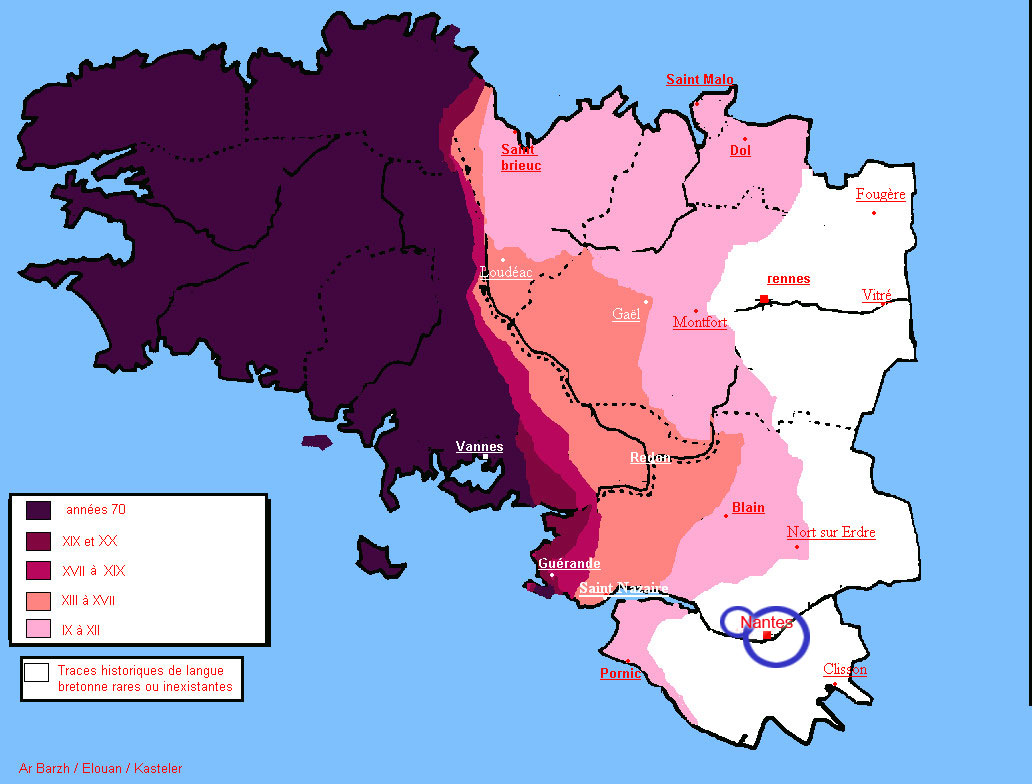

Enfin, autour d’Héric et de Nozay, entre 1600 et 1700, nous rencontrons une variante RADIGOUAI ou RADIGOUÉ. L’écriture révèle que le son « oi » du français se modifie en un son « oué » employé en gallo. Mais, qu’est-ce que le gallo ? Appelé par fois « patois », c’est une langue romane de Haute-Bretagne. En effet, l’on distingue trois zones linguistiques en Bretagne : le français, le breton et le gallo.

La Basse-Bretagne parle breton. Globalement, elle est située à l’ouest d’une ligne entre Guérande et Saint-Brieuc. Au-delà de celle-ci, après une zone mixte, on parlait gallo. Géographiquement, l’influence linguistique bretonne est décelable dans une petite moitié occidentale du Pays nantais selon un axe incliné Baie de Bourgneuf – Chateaubriand en passant par Pornic (« port abrité », en vieux breton), Paimboeuf (« cap du bovin », en vieux breton), Savenay, Boué, Vigneux de Bretagne, Nort-sur-Erdre, Sion-les-Mines et la région autour de Nantes, Saint-Herblain, Couëron comprenait un isolat linguistique breton … (Kervella D., 2007 ; Luçon, 2017). Par conséquent, elle indique, à l’est, celle du gallo.

Cependant, le recul du breton au profit du gallo était déjà effectif sur Héric et Nozay, à l’époque de la rédaction des actes de baptêmes, mariages et sépultures.

La prononciation en "oué" n'est donc pas une variante du nom, mais une rupture linguistique entre français et gallo. Le gallo, considéré comme patois français n’était pas écrit et cette prononciation disparut progressivement chez les lettrés.

Recul de la langue bretonne d'après les données toponymiques.

Auteur : Uindoritos — Travail personnel libre de droits

Les isolats de breton ont été rajoutés à partir de la carte de Mikaël Bodlore-Penlaez

(référence ci-dessous)

|

Le site trilingue (français, breton, gallo) « à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne » fournit des explications de qualité. Vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien qui donne accès à la carte intitulée : Aires linguistiques du breton et du gallo de Mikaël Bodlore-Penlaez au XXe, au XIX et au IXe siècle. Cliquer ensuite sur la rubrique : « Les langues, ar yezhoù, lez parlement »

Selon les époques, ces graphies se côtoient ou se rencontrent simultanément ou alternativement, dans les actes. L’orthographe n’existait pas, seulement la phonétique. Le premier dictionnaire de l’Académie française, opérationnel au XVIIIe siècle, ne s’occupe que des noms communs, d’où le dicton « il n’y a pas de faute d’orthographe pour les noms propres ». Ce n’est qu’à partir de la Restauration (1815 – 1830) que, socialement, il sera important d’éviter les erreurs orthographiques des noms propres.

|

| |

Nous n’avons pas parlé de la forme RADIGEOIS. Et pour cause. Elle n’a jamais existé. Elle n’apparaît qu’au milieu du XXe siècle et ne correspond pas du tout au même son. Il est l’apanage de personnes qui n’ont pas entendu prononcer notre nom et qui ne l’écrivent même pas d’oreille ! On rencontre ici une forme de dissonance cognitive : l’individu lit notre nom d’une façon incorrecte puis l’écrit selon sa propre prononciation erronée plutôt que de se corriger. |

|

Nos ancêtres pratiquaient les métiers de leur époque et de leur secteur géographique : agriculteurs, bargers, monnayeurs, convoyeurs ou marchands. Cependant, à toutes les époques, nous rencontrons des notaires, greffiers ou procureurs fiscaux (gens d’écrits et de droit) ou ayant des fonctions sociétales. Ces observations attirent notre attention sur trois points :

- L’absence de militaire avant le XVe siècle explique le caractère roturier de notre famille ;

- Avant la Révolution, les Radigois pratiquaient majoritairement un métier traditionnel ;

- Deux constances au cours des siècles, ils exercent fréquemment des fonctions sociales de représentation : « warde » de métier, membre du Général, élus municipal ou cahiers de doléances et des fonctions liées au droit écrit, notaire, greffier, procureur fiscal, mais toujours sur leur territoire.

Dans sa phonétique, notre nom de famille a été singulièrement stable pendant plus de 700 ans, même si sa graphie est multiple, comme d’ailleurs pour tous les noms de famille.

La seule particularité provient de la branche arrivée au XVIIe siècle à Ruffiac (Morbihan), où la phonétique ne bougea pas en Gallo, mais l’écriture profondément, sans doute par des jeux de lettres déformées, aboutissant à un écrit RADIOYES prononcé RADIGOIS, respectant ainsi l’ordonnance de Villers-Cotterêts. De nos jours, le Gallo n’étant plus reconnu à l’état civil, RADIOYES est le seul nom officiel et supplante désormais la prononciation RADIGOIS.

Enrichis par tous ces éléments, explorons l’origine et le la signification de notre nom.

|

Retour à la page d'accueil du dossier

|