|

L’histoire, l’origine

et la signification

de notre nom de famille

et celui de quelques cousins |

|

3. Un dialogue entre l’anthroponymie* et l’histoire pour expliquer notre nom

|

| * Anthroponymie : étude des noms de personnes |

À partir de nombreux exemples de l’époque, l’Abbé Legris, le transcripteur du Livre rouge d’Eu, montre en 1911 que les noms de famille indiquent un lieu de naissance, des métiers, des conditions sociales, des aspects physiques du porteur, des qualités morales ou des sobriquets variés. Un siècle après, l’anthroponymie tient-elle le même discours ?

Sans remonter à l’antiquité, dans nos contrées, avant l’an mil, les individus étaient désignés par un nom unique de naissance ou de baptême, sans qu’il soit nécessaire d’ailleurs de prendre le nom d’un saint, et ce, jusqu’au Xe siècle. Durant le cours de sa vie, on pouvait aussi changer de nom. Au fur et à mesure de l’augmentation des habitants, les homonymes devenaient fréquents, provoquant des sources de confusion. Par exemple, dans son introduction au dictionnaire des noms de famille, Jean Tosti cite le cartulaire de Saint-Cugat où, en 1172, 272 individus se partagent 44 noms, soit un nom unique utilisé pour 6 personnes. L’usage introduisit alors un second nom.

Le nom de naissance ou de baptême devient alors le prénom (pré-nom « avant le nom »). En anglais, on parlera du first name (premier nom), laissant l’intitulé de « nom » à celui porté par une famille. En anglais, ce sera le last name, le dernier nom. Dans nos régions, il a suffi souvent de rajouter au prénom de l’individu, le nom de son père. Par exemple, Jean fils Martin devient Jean Martin. D’autres cultures ont fait d’autres choix. En Islande, 90 % des habitants ne portent pas de nom de famille et l’on rajoute celui du père avec la mention : fils de X…. C’est pourquoi les annuaires y sont classés par ordre des prénoms. D’autres rajoutent au prénom le nom du père et celui de la mère.

Au 12e siècle, le nom devient héréditaire et juridiquement obligatoire. Dès le 15e siècle, le nom ne pouvait être modifié que par décision royale.

Signature de maître Louys Radigois (1648-1683), procureur fiscal de la Salle et de la Patissière,

greffier du Marquisat du Bois de la Musse, sieur de Bel-Air.

Les noms de famille s’enracinent dans les langues et les cultures locales de l’époque

Comment le contexte linguistique et culturel du Pays Nantais a fabriqué notre nom et celui des divers membres de nos familles ? Que signifie-t-il ?

En 409-410 de notre ère, l’empereur romain, Honorius, donne l’indépendance à la Grande-Bretagne) et à l’Armorique, premiers reculs de l’empire. En l’an 500, les Germains (Angles, Saxons, etc.) envahissent l’Ile de Bretagne. Un mouvement considérable de population émigre en Armorique avec leurs compagnons et leurs familles. Ces réfugiés arrivent avec leurs chefs religieux et politiques. Ils désignent leurs implantations de leurs noms ou du lieu d’origine d’outre-Manche. Non romanisées, ces populations s’installent sur le modèle scotique (celtique) : une communauté autour d’un moine et d’un chef et non comme l’organisation romaine : évêque — curés de paroisse, etc. L’Église mit plusieurs siècles pour imposer les rites romains (type de tonsure, règles, importance des femmes celtes, etc.). Le pays change de nom et prend celui des arrivants : Bretagne.

Après l’épisode du vase de Soissons (486), Clovis attaque les Bretons. Il ne put les vaincre par la force. Il négocia une alliance avec eux. L’histoire montre que l’Armorique fut la seule partie de la Gaule qui s’était opposée aux Francs. La frontière avec L’Armorique se situait entre Avranches et la Rance, à la limite de Rennes et Nantes sous influence franque. La toponymie le confirme, la Bretagne « est restée à l’écart des invasions franques » (Walter, p 240). Plus tard, devant les raids réguliers et les prises et reprises de Nantes et Vannes durant trois siècles, les Carolingiens contrôlent une « Marche », sorte de zone tampon. En 841, Nominoë inflige un désastre aux Francs, et inaugure le Royaume de Bretagne, qui se stabilisera en quelques années sur le périmètre actuel des cinq départements, dit de la Bretagne historique.

Le breton fut plus ou moins écrit vers les années 500 (Favreau, 2022). Pour mémoire, le premier texte écrit en roman (naissance du français) est acté par le serment de Strasbourg (en 842) entre les francs Charles-le-Chauve et Louis-le-Pieux, deux petits-fils de Charlemagne.

Dès le 5e siècle, bien avant que Nantes, Vannes et Rennes soient intégrés politiquement à la Bretagne, au 9e siècle (Luçon (2017) le breton fut parlé dans une vaste partie de la Loire-Atlantique. Il devint langue de prestige.

À l’époque de la création des noms de famille, les troubadours du duc Geoffroy II (1183-1186) exportent une culture bretonne renommée. Ainsi, dans un livre écrit en occitan, on peut lire : « Vous auriez pu ouïr çà et là tant de danses et d’airs bretons joués sur la viole que vous vous fussiez cru à Nantes où on les compose et les chante » (cité par Cassard, 2012). N’oublions pas la « Matière de Bretagne » (la Table Ronde), les lais, les versifications).

La langue bretonne recula dès le 13e siècle. En 1475, sous François II et Anne de Bretagne, de nombreux noms de famille du Pays de Retz sont bretons (Luçon). Vers 1490, Alain Bouchard, décrit la situation linguistique en Bretagne ainsi "en troyes éveschez d'icelle province comme Dol, Rennes, Saint-Malo, on parle le langage françois ; en troys autres, Cornouaille, Saint-Pol-de-Léon et Trégor, on ne parle que breton, et en Vannes, St-Brieux et Nantes on parle communément françois et breton" (Abalain, 2000b).

Uzel (22) a autant de noms de lieux bretons que Nort-sur-Erdre au nom est romanisé. Juigné-des-Moutiers, près de Châteaubriant, n’a aucun nom de lieu en breton, alors que le cartulaire de Redon révèle qu’entre le 9e et le 12e siècle, tous les noms des habitants sont bretons (Luçon, 2017, b).

OK, on parla breton au moins pendant 1 500 ans en pays nantais, et les derniers locuteurs de naissance s’éteignirent vers 1970 en région guérandaise. Mais notre nom n’est pas en breton !

Mais qu’en est-il de Radigois ?

Selon Tosti, Radigois aurait la même racine que Radigo ou le nom de famille normand « Radiguet ». Il s’agirait d’un diminutif germanique ou scandinave, présent notamment en Loire Atlantique.

Au regard de nos investigations précédentes sur l’histoire locale et celle de la famille, cette hypothèse est-elle validée ? Pour le savoir, nous pointerons les secteurs géographiques où est apparu notre patronyme et les langues utilisées sur ces deux territoires avant 1300, date de création du nom.

Le premier territoire où se manifestent les Radigois constitue le duché de Normandie. La langue du vainqueur ne pouvait être que scandinave puis, rapidement, la langue d’échange entre peuples deviendra le français. En effet, rappelons-nous que, au 11e siècle, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d’Angleterre, possède aussi le Maine, puis au 12e siècle, Richard, Cœur-de-lion, roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, comte du Maine, d’Anjou et de Poitiers, feront appel à de chevaliers bretons pour leur armée, les récompensant avec des fiefs anglais. L’interconnexion de ces provinces privilégiera le français, mais les noms, patronymes ou toponymes, resteront pour une part ceux de leur origine.

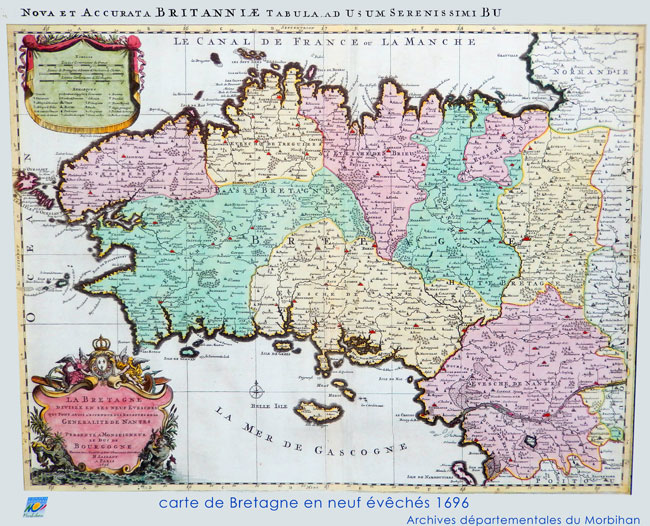

Extrait de : carte de Bretagne en neuf évêchés - 1696. (Archives départementales du Morbihan)

Passez la souris sur la liste des lieux pour les situer

|

Cependant, en sus de la langue, il y a aussi l’influence culturelle. Les conceptions de la vie sociale et sociétale impactent largement.

Trois illustrations encore visibles à notre époque :

A — Nous savons qu’au niveau national, la France décline les agglomérations en fonction du nombre d’habitants : hameau, puis village jusqu’à 10 000 habitants, puis ville au-delà.

Or, en Bretagne historique, elles se classent selon leurs fonctions sociales. Le hameau est inconnu. La structure est le village composé d’une maison ou de 600 habitants. Le bourg est le chef-lieu communal. La ville est de création féodale, épiscopale ou portuaire (Brest, Lorient, Nantes). Un bourg abrite 18 000 habitants et une ville comme Rochefort-en-Terre n'en accueille que 600. La Roche-Bernard (ville) occupe 0,46 km² et Plœmeur, pourtant réduite pour créer Lorient et Larmor-Plage, est un bourg, 39,72 km.

B— De nos jours encore, en Bretagne seulement, les curés de paroisses sont désignés par le mot de « recteur », à l’exception des diocèses de Rennes puis Nantes qui passèrent à curé durant la Révolution. En breton « vicaire » se dit « kuré » (curate en Angleterre) et le mot français curé devient « person » en breton (vicar en Angleterre).

C — Jusqu’à la Révolution, le Général était un conseil coopté parmi les paroissiens aisés. Cette assemblée délibérante gérait les biens paroissiaux, la répartition de l’impôt sur la paroisse, les pauvres. Il pouvait aussi discuter de comblements de fossés et de la création de fontaines. Les membres du Général portaient le titre d’Honorable Homme. Des Radigois portèrent ce titre. Le général fut supprimé et remplacé par le conseil municipal lors de Révolution.

Selon Minois, (1991) cette forte organisation de la paroisse, permit au laïc de jouer un rôle essentiel et à minimiser celui du recteur (curé).

La paroisse est divisée en frairie, le plus souvent autour d’une chapelle. La Bretagne est le territoire français le plus pourvu avec plus de 2 000 monuments, contre 6 400 avant la Révolution. Elles sont plus nombreuses en pays bretonnant.

La frairie ne correspond pas aux fiefs seigneuriaux (Maheux, 2004). Elle semble antérieure à la féodalité. La présence de « frairies » à Saint-Herblain, à Nantes et ailleurs, atteste du caractère breton du Pays Nantais, à l’exception du Vignoble romanisé, au sud-est. Les populations s’inscrivirent dans cette culture locale et imitèrent aussi les seigneurs locaux dans le choix des noms de famille.

Nous l’avons vu, selon Tosti, notre nom de famille pourrait être un diminutif germanique ou scandinave. Est-ce possible ?

La présence de noms vikings le long de l’estuaire en aval de Nantes est bien attestée depuis longtemps. De nos jours, le Chronographe, centre archéologique de Saint-Lupien (Rezé), consacre une exposition sur les Vikings de Nantes.

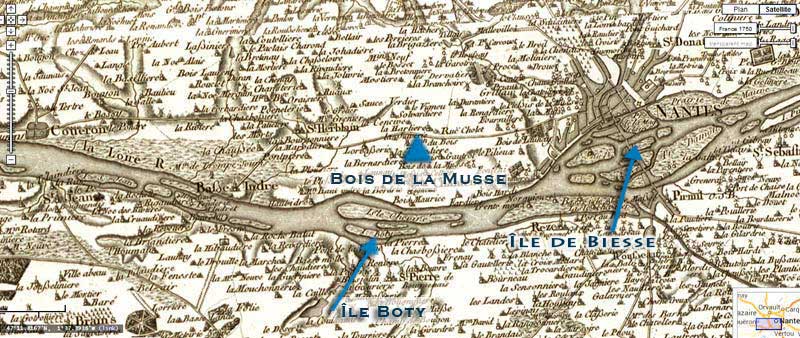

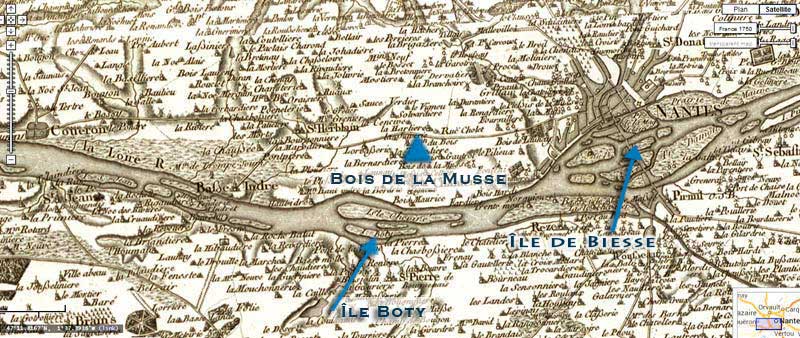

L’invasion normande débuta à Nantes le 24 juin 843. Les Vikings détruisirent la ville et massacrèrent la population rassemblée dans la cathédrale. Le lendemain ils détruisirent le monastère fondé en 675 par saint Hermeland (saint Herblain) sur une île de la Loire : Indre. Ils furent chassés un siècle plus tard, en 937, par le duc Alain Barbe-Torte. Cependant, il resta, durant un siècle, une petite principauté viking indépendante dénommée Namsborg (en scandinave), créée près d’un siècle plutôt sur l’île de Betia en Loire. Selon Ridel-Granger (2018b), il s’agirait de l’île de Biesse à Nantes, mais le consensus semble privilégier l’île Boty située à 4,5 km environ en aval de Biesse (Cassard, 1996), en face de Chantenay, Saint-Herblain et Indre, secteur d’apparition des Radigois.

Clin d’œil à l’histoire, comme le montre la carte un peu plus basse, Botty, siège de cette petite principauté viking, est positionnée sous le regard du château du Bois de la Musse, entre Chantenay et Couëron.

En résumé, au haut Moyen-âge, notre nom de famille apparaît en deux endroits de France éloignés de 450 km : en 1291, sur une implantation viking de Normandie, au nord de Dieppe, et, au 14e et 15e siècle, en face d’une ancienne république viking des bords de Loire. Ainsi, une racine viking semble plus pertinente et probable, car l’anthroponymie et la toponymie germanique sont absentes de Bretagne et rares sur les territoires qui la bordent, comme nous l’avons rapidement vu.

Or, explique Ridel-Granger (2018a p 4) « il paraît difficile de retrouver quelques héritages scandinaves en Bretagne ». En effet, « au sein d’un peuple [breton] qui revendique haut et fort sa langue et sa culture celtiques […] si noms de lieux scandinaves, il y a eu, sans doute les Bretons se sont-ils empressés de les remplacer par leurs mots à eux, voire de les supprimer ». La linguiste Walter (1994, p 239) avait déjà montré qu’après les invasions germaniques en Gaule, et tout particulièrement celle des Francs, la toponymie franque était très importante dans toute la France, mais absente de Bretagne et quasi nulle sur « les pays de Loire ».

Ces contextes linguistiques et culturels montrent la rareté de notre nom.

Clin d’œil à l’histoire, comme le montre la carte ci-après, Botty, siège de cette petite principauté viking, est positionnée sous le regard du château du Bois de la Musse, entre Chantenay et Couëron.

Carte de France relevée par Cassini entre 1750 et 1815

Radigois serait ainsi un nom composé d’origine scandinave, un diminutif formé de la racine « rad » (conseil). Il pourrait venir de « Radico », selon Morlet. S’agit-il d’un état comme celui de "conseiller" ? S’agit-il d’une qualité morale comme "homme de bon conseil" ? Nous ne le saurons sans doute pas. Cela expliquerait peut-être cette tendance familiale constante de fonctions sociales comme Honorable Homme ou élus et de professions de notaires, greffiers, de procureur fiscal.

Cette indétermination à partir d'une racine entre deux sens possibles (état ou qualité morale, ici) est fréquente. Ainsi Kervella (2007) décrypte le nom de Breton à partir de la racine "bret" qui signifie "pensée". Breton pourrait alors signifier "(peuple) à la haute pensée" ou "ayant une haute pensée d'eux-mêmes)". |

Clin d'oeil : le patronyme Radigois

reproduit à partir de l'écriture runique

|

Mais sommes-nous alors descendants de Viking ? Nos investigations par l'ADN excluent cette hypothèse pour une origine celtique brittonique.

Certes, des mariages mixtes eurent certainement lieu entre deux populations voisines durant plus d’un siècle et isolées par quelques centaines de mètres de Loire. Cependant, selon une étude de l’université d’Oxford (The UK’s modern tribes, mars 2015), Les Vikings étaient très endogames et ils se déplaçaient et s’installaient avec femmes et enfants.

Cependant, il paraît plus vraisemblable qu’à l’époque de la création des noms, des individus ont cherché à se valoriser en créant un nom prestigieux dans une langue peu ou pas connue. De nos jours, on emploie l’anglais en guise de valorisation. Par exemple les danseurs émérites de nos cousinades portent le nom de « Radigoy’s band ». Autre exemple, une entreprise entièrement bretonne, basée près de Lorient, crée le premier robot de service français : elle habille son robot d’un drapeau américain et nomme sa société « First Class Robotics ». Entre ces deux hypothèses (descendants ou constitution d’un patronyme), il n’est pas possible, en l’état actuel de nos connaissances de se déterminer.

|

Monument du millénaire à Eu, rappelant la création du comté d’Eu en 996 par Richard, petit fils de Rollon qui fonda la Normandie en 911. La Pierre provient de la ville norvégienne d’Âlesund d’où était originaire Rolland et le bouclier protège des poignées de terre provenant des communes de l’ancien comté d’Eu et de la ville d’Âlesund |

|

|

Dès lors, nous pouvons résumer notre quête sur l’origine et la signification de notre nom.

|

Après avoir rappelé la création des noms de famille et décliné quelques illustrations à travers des noms de notre généalogie, nous avons discuté des hypothèses proposées par l’anthroponymie, en la confrontant à l’histoire locale et à celle des Radigois. Notre nom de famille est apparu au moins au XIIIe siècle. Il serait un diminutif, fort probablement scandinave, centré sur l’idée de « conseil ». Toutefois, il n’est pas précisé, s’il s’agit d’une fonction sociale (conseiller) ou d’une qualité morale (individu de bon conseil). De même, cela ne signifie pas que nous soyons d’origine viking.

Le hasard a donné à notre famille trois atouts : une interculturalité antillaise, dès 1700 s’enrichissant de cultures européennes, amérindiennes et africaines, un caractère monophylétique (nous sommes tous cousins) et des mémoires transgénérationnelles écrites ou orales, à partager. |

Annexe : la signification des principaux noms de nos cousins

Cette section propose quelques interprétations de noms de famille parmi les 2839 noms de couples, cousins et proches présents dans notre généalogie.

A – Nous trouvons des noms de personnages bibliques, gallo-romains ou bretons: Lucas (Luc) ; Mariot (diminutif masculin de Marie) ; Martin (évêque de Tours, de Martinus, consacré au dieu Mars) ; Turpin nom d’un évêque, solide au combat dans la chanson de Roland, du latin turpinus, laid).

Gicquel (forme contractée) et Jézéquel (forme diminutive) viennent de Judicaël avec ses autres mutations ou formes dialectales : Gicquello, Diquelo, Diquero, etc.. En vieux breton (avant le 11e siècle), Judikaël se décompose en Jud-ik-Haël, soit « iud » (guerrier, chef) « oc » évoluant en ik » » signifiant « fils de » et Haël (généreux, noble) ; (réf Fleuriot, 1964 ; Deshayes, 2003). Deshayes, 2003). Judicaël, fils de Judaël, roi de la Domnonée (région nord de la Bretagne), naquit vers 590. Il régna avec sagesse et justice entre 610 et 642. En 636, il signa la paix avec le roi Franc Dagobert qui subissait les attaques des Bretons sur sa frontière. Puis il se retira au monastère de Gaël (Saint-Méen , 35) où il finit ses jours. Réputé très religieux, il fut déclaré « saint » par les Bretons. Il est fêté le 16 ou le 17 décembre selon les calendriers. Saint Judoc, son frère refusa de lui succédé et immigra près de Montreuil-sur-Mer. Son nom évolua en Luzec et plusieurs communes portent son nom en Trégor et Dol (22), tous en Domnonée. En Gallo-Romain, Judoce glissa en Judoce puis Josse donnant ce nom de famille très courant et le toponyme de Saint-Josse sur Mer dans le Pas-de-Calais (Le Moing, 2007).

B – Des noms de famille ont été créés à partir de toponymes (noms des lieux). Certains indiquaient le pays, la ville ou le lieu-dit d’origine de l’individu : Réminiac ou "de Rennes" (rien à voir avec un titre de noblesse). Hangouet, Hingouet ou de Hencouet (en 1425) du vieux breton hen (ancien) et koed (bois) « ancien bois ». Ce vieux patronyme breton pourrait désigner une famille originaire du village du Hangouet, sur la commune de Lizio, 56. Jallais est un lieu-dit sur Donges (44) et Dolo une commune des Côtes-d'Armor. Dolo, pluriel de dol, signifie en breton méandres ou prairies. D’autres ciblaient le lieu où habitait l’individu : Dupont (près d’un pont), Poirier (rapport à l’arbre fruitier), Paillusseau (de palus, marais). Attention cependant au contresens : Legal, Le Gallo ou Le Gall (du breton Ar Gall : Le Français) désigne certes un locuteur français, parfois non breton, parfois breton originaire d'une région non brittophone. Le plus souvent ce surnom, qui deviendra nom de famille, était donné à un bretonnant de retour de Nantes ou ailleurs en Haute-Bretagne qui avait fait un "stage" pour apprendre le français, avant de revenir au pays. Les parents adressaient ainsi des enfants pour leur permettre de travailler plus tard dans l'administration des ducs ou faire du commerce hors de Bretagne ("Ar Gall", gant Fulup Lanoë, tennet eo ar gronikenn-mañ deus an an abadenn "sevenadurioù, kenproduet gant Ya ! (11/11/2016) Podkast war Radiobreizh.bzh). Il pourrait aussi signifier « violent ». La signification « étranger » est valide seulement en irlandais (Hervé Le Bihan, Université de Rennes 2).

C – Les métiers sont aussi exploités, surtout en ville : Tailleur, Quemener (du breton signifiant tailleur), Letourneur (potier), Marchand, Poisson très nombreux à Indre sur le bord de Loire, Loyer (gardien d’oies) ou encore la variante issue des racines germaniques hlod (louange, gloire) et hari (armée).

D – Un état ou une fonction sociale : ces noms sont parfois liés à une fonction exercée, mais le plus souvent à un individu qui était au service du titulaire de cette fonction. Leroy (homme du roi), Provost (prévôt, un officier de justice), Bretécher est constructeur de bretèche (de rempart) ou veilleur sur celle-ci.

E – D’autres noms sont des surnoms voire des sobriquets (Dupé, porteur de huppe, élément décoratif d’un chapeau). Ils peuvent être d’ordre physique comme Legrand, Le Meur (du breton : meur, grand), Legros, Le Roux, ou moraux, distingués par des qualités ou des défauts particuliers. C’est le cas de Mabit, signifiant aimable, digne d’être aimé. Ce patronyme est apparu en Loire-Atlantique vers le XVIe siècle à Anetz (Tosti). Il est est de même pour Lechat (Caz, Le Caze) dont le surnom implique la ruse ou la sournoiserie. Le patronyme Dix-Neuf apparaît aussi dans le cadastre de Bourgneuf-en Retz (Loire-Atlantique sud Loire) sous la forme Guiseneuf, puis Dix-Neuf. Du vieux breton Wethenoc, combattant, évoluant vers Guizneu puis par sa forme palatisée Djizneu confondu avec Dix-Neuf (Le Moing, 2007). Leloup en Haute Bretagne ou Le Loup en Basse-Bretagne indique soit un homme cruel, soit un homme qui a tué un loup.

F - Des noms de famille d’origine gauloise, bretonne, latine ou germanique peuvent être des noms composés. Il s’agit de métaphores qui évoquent les dieux, la gloire, le combat ou donne un caractère solennel ou officiel au bénéficiaire. Parmi les noms germaniques, on rencontre : Bernard ((en breton Bernez, de bern, signifiant ours et hard, signifiant dur), Guérin, Gwarin ou Goarin du vieux breton Warinus (war,protecteur), mais l’origine germanique est possible, Garreau, deux hypothèses : de gari (lance) ou Garel (garer, parc à bestiaux), Gautier, en breton Gaoter, du germanique -ald et hari (qui gouverne l'armée), Bernier (de bern, ours et de hari, armée). Ménard de magin, force et hard, dur) qui donnera, par exemple le lieu la Ménardais ( = domaine des Ménards). Cependant, rappelons-nous que les Germains ne sont jamais venus en Bretagne (Patrick Galliou, archéologue particulièrement reconnu pour de nombreux travaux en Bretagne).

D’origine bretonne, on trouve Audrain, (alt signifiant élevé et roen, ligné). Barre, Barré, sous la première écriture sans accent sur le « e », il désignerait probablement un gardien de barrière ou d’octroi. Sous sa forme accentuée, fréquente Bretagne, ce surnom était donné à un individu portant un vêtement à rayures ou bigarré, notamment les Carmes, vêtus de noir-jaune-blanc (Le Menn, 2000).Ravilly, selon Deshaye, proviendrait d’un personnage cité dans le cartulaire de Redon au nom de ratuili ou rauuili. Il proviendrait du breton rad (faveur, récompense) et bili (brillant).

Certains noms de famille nécessitent une étude plus fouillée. Il convient parfois d’observer leur localisation à travers le temps et d’explorer des éléments linguistiques et culturels. C’est le cas de la famille «Le Chêne ».

Le site Geneanet, habituellement bien documenté, propose une origine catalane. Étymologiquement, selon ce site, il s’agirait, de « Alzina », désignant celui qui habite un lieu où poussent des chênes verts (https://www.geneanet.org/nom-de-famille/LE%20CHENE). Pourtant, l’article devant le nom préconise d’emblée une construction patronymique bretonne !

Effectivement, si l’on relève, dans le monde entier, les porteurs du nom « Le Chêne » avant 1600, nous ne les rencontrons que dans le pays Vannetais. Sur cette même période, Alzina, n'est situé qu’en Catalogne et péninsule ibérique, nullement en France.

Guégennec, spécialiste des langues celtiques, a remarqué que le patronyme « Le Derff » est traduit littéralement en français par «Le Chêne » (derv = chêne).

Cette observation prend toute son importance lorsqu’on constate que « Le Chêne » et « Le Derff » émargent tous les deux, et seulement, sur ce même territoire Vannetais. Or, dans les langues celtiques (irlandais, gallois, cornique et breton), « derv » ou « derb » sert à confirmer aussi une filiation avec les notions de « sûr, fidèle ». Par exemple, cousin se dit kenderv, cousine keniterv, etc. Par ailleurs, Guégennec, il serait plus approprié d’interpréter « Le Derff » non pour l'arbre lui-même, mais par sa signification symbolique, à savoir « homme sûr », « homme de parole ».

Le nom breton Briend, Brient, Brientin (pluriel brientinion), traduit parfois par « haut placé », est très ancien. Le terme désigne, au IXe siècle, un "homme libre" qui possède des terres ou qu'il laboure ou confie à des "non-libres". Du VIIe au XIXe siècle, 40% des ruraux sont des hommes libres. Mais les invasions Vikings et autres contraignent les plus faibles à se mettre sous la protection d’un plus puissant qui assure les fonctions militaires, les charges à leur place contre le don héréditaire de leur terre à leur décès. La féodalité apparaît et modifie cette structure sociale.

Le fondateur de Châteaubriant, Brient 1er, était un propriétaire terrien qui, en 1050, éleva, son château en prenant des biens et des revenus de l’évêque de Nantes en cette période troublée et d’absence de pouvoir ducal. Nous trouvons aussi un Brient, fils d’Eudes de Penthièvre, accompagnant Guillaume Le Conquérant (1066) ?

Il semble articulé avec les Machtierns (en latin principes plebis ou tyranni, sans qu’il y ait une notion péjorative), structure celtique que l’on rencontre en Pays de Galles, Cornouailles (GB) , Basse et Haute-Bretagne. Au IXe siècle, ces riches propriétaires font cultiver de grands domaines par des colons ou des esclaves. Ils exercent un droit juridictionnel important et ils emploenti parfois des bardes professionnels pour garder vivante la mémoire de leurs ancêtres. Surtout connu autour Cartulaire de de Redon, cette structure celtique s’effondra après les invasions normandes, autour du Xe siècle, mais dura jusqu’au XIe siècle par exemple au Cellier ou à Bouguenais, au sud Loire (44).

Enfin certains noms n’ont pas été étudiés ou peuvent renvoyer à des éléments ou des événements dont le sens a disparu de nos jours. C’est le cas de Tahet, Thomaré (sans doute un nom de lieu) ou de Maugeais (peut-être lié aux Mauges ?).

|

Abalain H. (2000a) Les noms de lieux bretons. Plouedern : Éditions Gisserot

Abalain H. (2000b) Histoire de la langue bretonne Plouedern : Éditions Gisserot

Allain D. (20022) Ces noms bretons si insolites. Fouesnant : Yoran ambanner.

Bosque C (1791) Mémoire du sieur Charles Bosque, avocat à Tabago, adressé à l’Assemblée nationale. Paris L ; Potier de Lille

Le Menn G. (2000) Les noms de famille les plus portés en Bretagne (5000 noms étudiés. Spézet : Coop Breizh.

Cassard J.C. (1996) Le siècle des Vikings en Bretagne, Luçon : universels Gisserot.

Cassard J. C. (2007) La Bretagne des premiers siècles. Le haut Moyen-âge. Luçon : Universels Gisserot.

Cassard J. C. (2012) Les Bretons du IXe au XIVe siècle. Dans Monnier J. _J., Cassard J. C. (2012) (dir.) Toute l'histoire de la Bretagne. Des origines à nos jours. Morlaix : Editions Skol Vreizh

Chartrier du Bois de la Musse 1279 - 1930. Archives départementales de Loire Atlantique. Côte 103 J

Chédeville A, Tonnerre Noël-Yves (1987) La Bretagne féodale XIe – XIIIe siècle. Évreux : Université Éditions Ouest-France.

Danzé J. (2020) Bretons insulaires, Bretons armoricains, 9 siècles d'histoire. Fouesnant: Yoran Ambanner.

Favereau F. (2022) Histoire du Breton écrit des origines au XVIIIe siècle. Morlaix : Skol Vreizh.

Froissart J. Les croniques que first Jehan Froissart en VIII livres, manuscrit, Source : Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 2641.Date de mise en ligne dans Gallica : 18/09/2012.

Froissart J. Les chroniques de sire Jean Froissart qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d'armes advenus en son temps en France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et ès autres parties. Transcription de Buchon J. A. C. (1835) Tome premier, livre II. Paris : A. Desrez, libraire Éditeur, p 387 à 390. Téléaccessible sur le site de la Bibliothèque nationale de France.

Guéhennec Y. (2023) La tradition celtique. Editions Yoran : Cléden-Poher.

Kerhervé J., Boutouiller P., Cassard J. - C. (2012) Les Bretons et leurs activités aux XIVe et XVe siècles. Dans Monnier J. - J.,Cassard J. - C. (2012) (dir.) Toute l’histoire de la Bretagne. Des origines à nos jours. Morlaix : Éditions Skol Vreizh.

Kervella D. (2007) Petit guide des noms de lieux bretons. Spézed : Coop Breizh

Le Menn, G. (1993-2000) Les noms de famille les plus portés en Bretagne. Spezet : Éditions Coop Breizh.

Legris (abbé) A. (1911) Le livre rouge d'Eu 1151 – 1454. Paris : A. Picard fils et Compagnie. Téléaccessible sur Gallica.

Lemoing J.Y. (2007) Noms de lieux de Bretagne ; Paris : Christine Bonneton.

Luçon, B. (2017a) Noms des lieux bretons du Pays nantais. 4 100 toponymes. Fouesnant :Yoran embanner

Luçon, B. (2017 b) On a parlé breton en pays nantais pendant 1 500 ans. Dans Bretons, n° 134 août-septembre 2017, pp 20-23

Macé (de) de Vaudoré J. -F. (1836) Dictionnaire historique, géographique, topographique de Nantes et de l’ancien conté de Nantes. Nantes : Imprimerie Merson.

Maheux H. (2004) Champs ouverts, habitudes communautaires et villages en alignement dans le nord de la Loire-Atlantique. In situ n°5, décembre 2004.

Monnier J. - J., Cassard J. - C. (2012) (dir.) Toute l’histoire de la Bretagne. Des origines à nos jours. Morlaix : Éditions Skol Vreizh.

Ridel-Granger E. (2018a). Les Vikings en Bretagne. In Coll. Namsborg : des Vinkings à Nantes. Nantes : le Chonographe, pp 4 à 7.

Ridel-Granger E. (2018b) Les Vikings à l'assaut de la Bretagne. Nantes : Château des ducs de Bretagne.

Rollon. (2013, août 30). Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Tosti J. D’où vient votre nom. Dictionnaire de noms de famille de France ou d’ailleurs.

Université d'Oxford. English genomes share German and French DNA while Romans and Vikings left no trace.

Walter H (1994) L'aventure des langes en Occident, leur orgine, leur histoire, leur géographie. Paris : Ed. Robert Laffont

Wikipédia. Ordonnance de Villers-Cotterêts

|

|