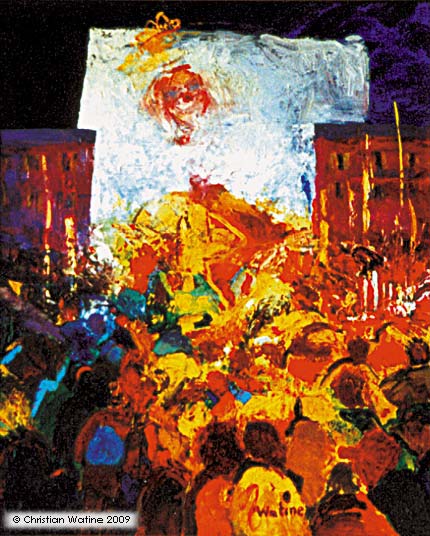

Sa Majesté Carnaval

50x61 cm

|

Oui, venues du fond des âges et traversant des millénaires, il est des fêtes de débauche sans retenue de tous les plaisirs de la chair, l’essence de la vie, qui ont pris pour nom « fêtes de la mi-février » pour s’appeler enfin, dans l’Europe du Moyen Âge, « Carnaval ». Ce mot, qui à l’origine était « carnalevar », est composé de carne, « viande », et de levare, « lever, ôter », et donne pour traduction « suppression de la viande », annonçant l’imminente entrée en carême, c’est-à-dire les quarante jours où l’on mangeait maigre jusqu’à Pâques. Et donc commençaient peu avant le Mardi gras les jours de divertissements et de bombance. Aujourd’hui, plus de trois millions de visiteurs sont séduits chaque année par le nom même de la capitale de la Côte d’Azur et surgissent dans le mois de février, au milieu de la foule aux couleurs bigarrées, comme envoûtés par le Roi symbole de l’actualité sociale de la période. Celui-ci a d’ailleurs pu contempler, à ses lointaines origines, les ripailles, jeux grivois et ébats licencieux propres à faire oublier les famines, la lèpre, la peste et le choléra. Réjouissances dont l’action se déroulait au cœur des artères urbaines débouchant sur la place de « l’Enfant chéri de la Victoire ». Des hivernants fortunés lançaient de la farine et du sucre candi à la population pauvre tandis que les locaux, pour des raisons de coût, jetèrent du plâtre jusque vers les années 1900 alors qu’apparaissaient les confettis de papier en 1892. Et le Mardi gras, à 23 heures, on brûle toujours Sa Majesté en effigie sur la plage de la promenade des Anglais, et un merveilleux feu d’artifice conclut les festivités que l’on doit à 200 carnavaliers travaillant toute l’année.

|

|

|